永平寺内も廊下や傾斜のある階段が続くので、足腰が弱い方は無理せず巡りましょう。

少しでも負担を少なくしたい方は、正門までタクシーを利用するのもいいかも。

こんにちは、ふーぽ編集部です!

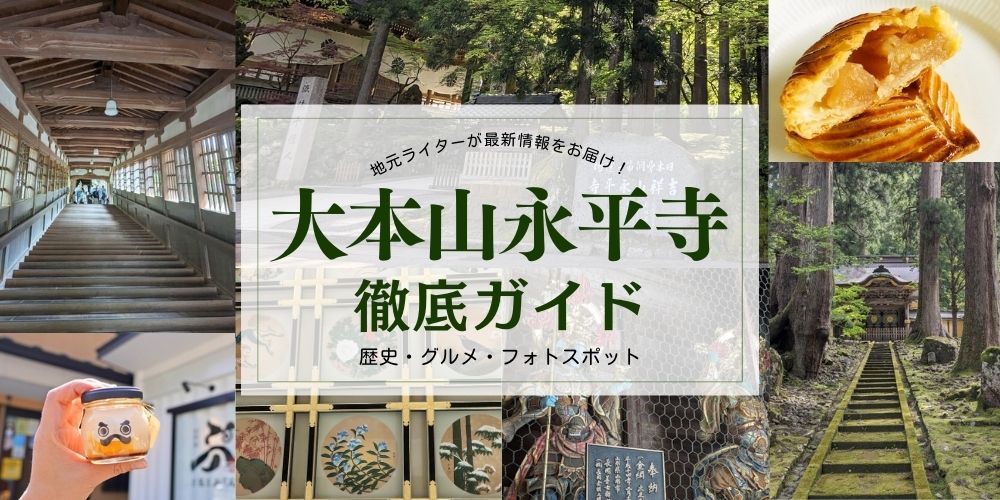

福井県が誇る観光名所のひとつが「大本山 永平寺」。

約770年前に道元禅師が開いた禅の修行道場で曹洞宗の大本山です。

そう、単なる文化財というわけではなく、現役バリバリの修行道場という部分が大きなポイントなんです。

現在も、全国から集まる雲水(うんすい)と呼ばれる僧たちが日々、座禅や厳しい修行に励む姿を垣間見ることができるんですよ。

今回は、国内だけでなく国際的な「禅(ZEN)」の大本山として外国人観光客にも人気の観光スポット「大本山 永平寺」を地元民目線で徹底ガイド!

永平寺までのアクセス情報や、見どころ、周辺おすすめグルメなどを詳しく紹介していきます。

※掲載内容に誤りや修正などがありましたら、こちらからご連絡いただけると幸いです。

※本記事の情報は取材時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。

最新情報はお電話等で直接取材先へご確認ください。