こんにちは、ふーぽ編集部です。

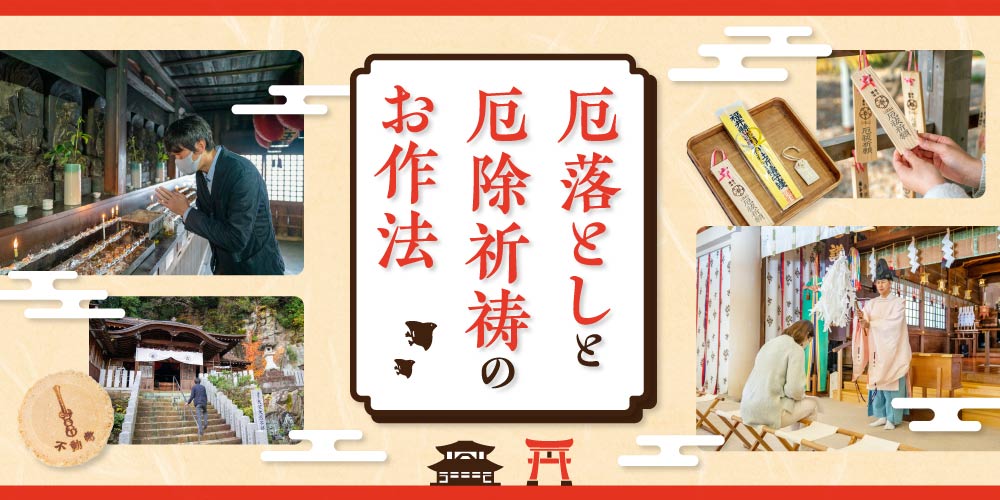

昔から日本人の知恵として伝わる、「厄落とし」や「邪気祓い」のならわし。

今回は編集部スタッフが、福井の神社と寺で厄除祈祷を受けてきた体験レポートをご紹介します。

自分でできる厄落としの方法もあるので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

index目次

※掲載内容に誤りや修正などがありましたら、こちらからご連絡いただけると幸いです。

※本記事の情報は取材時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。

最新情報はお電話等で直接取材先へご確認ください。

こんにちは、ふーぽ編集部です。

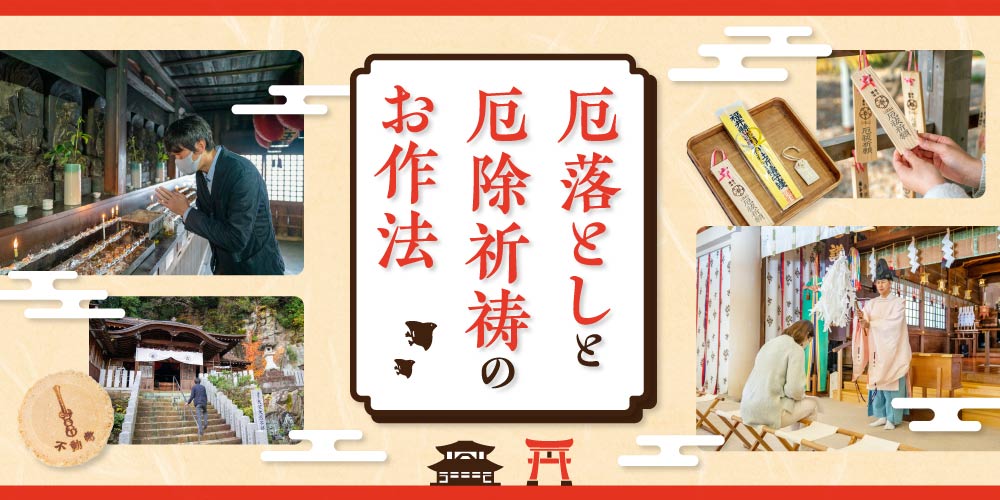

昔から日本人の知恵として伝わる、「厄落とし」や「邪気祓い」のならわし。

今回は編集部スタッフが、福井の神社と寺で厄除祈祷を受けてきた体験レポートをご紹介します。

自分でできる厄落としの方法もあるので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

※掲載内容に誤りや修正などがありましたら、こちらからご連絡いただけると幸いです。

※本記事の情報は取材時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。

最新情報はお電話等で直接取材先へご確認ください。