“福井のテロワール”を体感した2日間

世界的な料理人アラン・デュカス氏が福井を訪問。2日間にわたり県内の生産地や工房を巡りました。

食材、発酵、そして職人の技に触れながら、福井が持つ“美食の源泉”を探る旅となりました。

三方五湖の一つ、日向湖エリアは漁業のまち

へしことは鯖などの魚を塩漬けし、米糠に漬け込んで1年以上にわたり熟成させた発酵食品

樽からへしこを取り出すデュカス氏

最初に訪れたのは、美浜町・日向湖のほとりで伝統のへしこをつくる「日の出屋」。

潮の香りが漂う蔵の中で、デュカス氏はぬか漬けの樽から鯖を取り出す“樽上げ”を体験しました。長い時間をかけて発酵するへしこの香りに、「日本の保存食文化の奥深さを感じる」と感嘆の声。

その後、炙りへしこや刺身のへしこなどを試食したデュカス氏は、「エレガントにアレンジすればフランス料理にも活かせる」とコメント。塩味と旨味が複雑に重なるへしこの味わいに、発酵と熟成が生む“うま味”の可能性を見出した様子でした。

旨味のテロワールを学ぶ

全国の有名料亭のだし昆布を扱う老舗

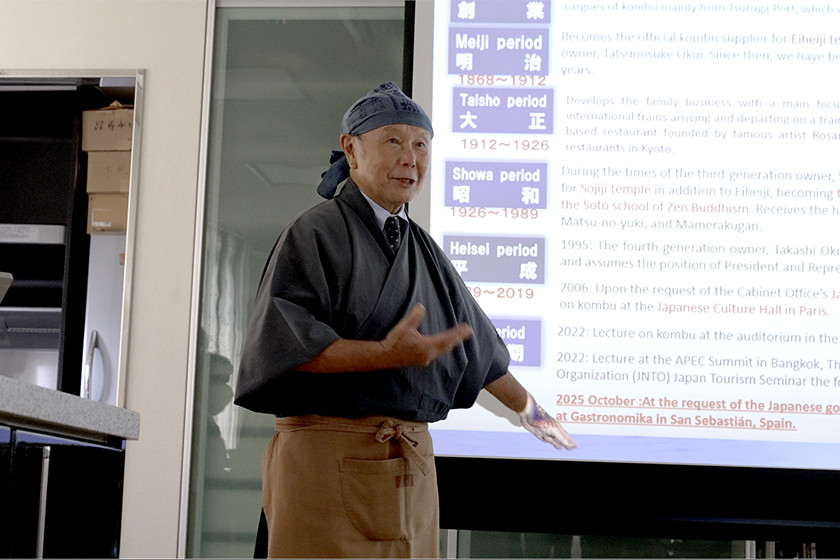

奥井海生堂 代表取締役社長の奥井隆さん

30年ものの昆布の深い香りを確かめる

続いて、敦賀市の老舗「奥井海生堂」では、代表取締役社長の奥井隆さんによるレクチャーからスタート。

「昆布はまるでワインのようにテロワール(土地や風土)によって品質が変わる」という説明を受け、ワイングラスに注がれた昆布出汁をテイスティング。

その後、ワインセラーのような昆布蔵を見学し、蔵内で貯蔵されている昆布の種類や収穫年度についての説明も受けました。

宝石のようなトマト「ふくおか農園」

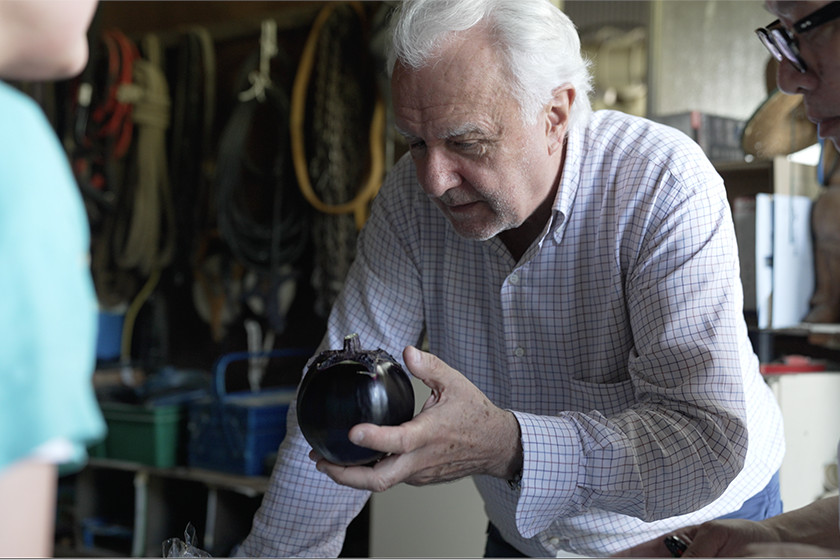

艶やかに育った吉川ナスを手に取り「まるで作り物のように美しい」と称賛するデュカス氏

美しく整ったハウスの様子を撮影

福井県で生産されるミディトマト「越のルビー」は糖度は8度前後と甘みが強い

鯖江市では、約1000年の歴史を持つ伝統野菜「吉川ナス」の栽培ハウスを訪問。一時は生産が途絶えかけましたが、現在は新たな生産者が加わり、再び地域の誇りとしてブランド化が進んでいます。

油との相性が抜群の吉川ナスを米油で揚げた一品を試食したデュカス氏は、その味わいに感嘆し、「自分の畑でも育てたいほど素晴らしい」と微笑みながら語っていました。

その後は、福井のミディトマト「越のルビー」をはじめ、いちごやお米、ベビーリーフ、メロンなど、年間を通じて多様な農作物を生産する「ふくおか農園」に移動。デュカス氏は越のルビーを栽培しているハウスに入り、自らトマトの実をもいで試食。ハウス栽培によって皮が柔らかく育った越のルビーの味わいを楽しみました。

釣り人たちで賑わう雄大な九頭竜川

「さぎり屋」では鮎の塩焼きが人気

テロワールを感じながら焼きたての鮎を味わったデュカス氏

九頭竜川で育まれた鮎を楽しめる「さぎり屋」を訪れたデュカス氏は、この地域で明治時代から伝統的に行われている「さぎり漁」について説明を受けました。

「水が良い場所には良い鮎がいる」といった言葉にも耳を傾けながら、鮎の塩焼きや鮎の刺身を味わい、九頭竜川の清流が育む自然の豊かさや天然鮎の魅力に触れました。

「高村刃物製作所」

世界中の料理人が愛用する高村刃物

野菜も驚くほど繊細に切れる抜群の切れ味

翌日訪れたのは、越前打刃物の「高村刃物製作所」。100を超える工程のうち、7回ほど砥石を替えながら丁寧に仕上げていく「研ぎ」の様子を、時間をかけてじっくりと視察。

見学後は実際に包丁を手に取りその切れ味を体験し、「この滑らかさは驚くべきものだ」と語りました。

200年以上にわたる黒龍酒造の歴史を説明する八代目蔵元の水野さん(左)

九頭竜川の景色を望む「ESHIKOTO」

スパークリング日本酒の瓶内発酵を行う臥龍棟(がりゅうとう)のセラーを見学

最後に訪れたのは、福井を代表する地酒のひとつ永平寺町の「黒龍酒造」。

歴史的建造物としても知られる店舗兼主屋で蔵元 水野直人さんからその成り立ちを聞いた後は、黒龍酒造が運営する食と文化の発信施設「ESHIKOTO」へ。九頭竜川の雄大な景色を眼前に、この場所で醸されるスパークリング日本酒を堪能しました。

食材と職人の手仕事を通して福井の多様な魅力を知ったデュカス氏。この旅で得た経験が、これからの食の未来に新たな視点をもたらすかもしれません。

「地方のガストロノミー」の未来を考える「福井教室」開催

全国500軒のレストランが参加する、日本最大級のフレンチイベント「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」。

今年15回目を迎えるこの食の祭典を前に、特別協賛を務めるダイナースクラブの協力のもと、パートナーシップを結ぶ福井県と黒龍酒造が、世界的シェフのアラン・デュカスさんを福井に招きました。

2025年8月29日~30日の2日間、デュカス氏はへしこや昆布、伝統野菜などの産地をめぐり、食と文化を体感。最終日となった8月31日は永平寺町の「ESHIKOTO」で特別イベント「福井教室」が開かれました。

会場となったESHIKOTO「サイモン棟」。食に携わる多くの方で満員御礼に

「高村刃物製作所」

第1部のトークセッションでは、雑誌『あまから手帖』編集顧問でフードコラムニストの門上武司さんと、雑誌『料理王国』編集長の柴田泉さんが登壇。「未来に繋ぐ言葉と心」をテーマに、会場では、料理やレストランのあり方をめぐる熱い議論が交わされました。

デュカス氏とトークセッションにのぞんだフードコラムニストの門上さん(右)

フードジャーナリストの柴田さん(右)

「地方の料理人は、誰のために料理を作るべきか?」という問いに、デュカス氏は迷わずこう答えます。

「それは地元のお客様のためです。」

さらに、「地方で成功するためには、生産者との信頼関係が何よりも大切。彼らの仕事に敬意を払い、地域で経済がめぐる仕組みを作ることが重要です」とも。

そして、「レストランは、料理を出す場所ではなく、人が出会い、語り合う場所。デジタルの時代だからこそ、直接会う場の価値を大切にしたい」と語りました。

生産者の家庭料理にヒントを得ることも多いそう。「農家の奥さんが自分の野菜で作る料理から、新しい発想が生まれる」とデュカス氏

第2部では、福井の食材や伝統工芸を紹介するブースが並び、参加者と生産者の交流がスタート。

黒龍酒造八代目蔵元の水野直人さんと「黒龍AWA 序」で乾杯

「漆琳堂」代表の内田徹さんから越前漆器について説明を受けるデュカスさん

デュカス氏も一つひとつのブースをまわり、味わいながら生産者と語り合いました。

「黒龍AWA 序」の繊細な泡立ちには「エレガント」と感嘆し、「漆琳堂」の越前漆器には「伝統を守りながら進化している」と称賛。

バフンウニの卵巣と塩だけで熟成させた濃厚な「汐うに」

「天たつ」の汐うにを口にした瞬間には、「ぜひパリでも紹介したい」と笑顔を見せました。

海女の石森さんは自ら海で採った「めのこ」を紹介

鹿肉については「フランスで使っているものとまったく同じ味だ

さらに、海女の石森実和さんが手がける粉わかめ「めのこ」や、「山賊商店」の鹿肉にも興味津々。福井の食とクラフトの底力に触れた一日となりました。

すべての交流を終えたあと、デュカス氏は静かに、でも力強く語りました。

「福井には、すべてが揃っている。ここは、ガストロノミーがさらに発展していく土地です。」

気軽に写真撮影に応じるデュカスさん

福井の人、風土、文化、そのすべてが食の未来を育てている。「福井教室」の会場は、満場の拍手の中で締めくくりました。

※Photo by Yuko Sakai

FUKUI Gastronomy 越山若水プロジェクト

福井県交流文化部誘客推進課委託事業

公式Instagram

公式Youtube

FUKUI Gastronomy 越山若水プロジェクト

福井県交流文化部誘客推進課委託事業

公式Instagram

公式Youtube